- 卢氏县委组织部设立优化营商环境工作先进典型受理热线2024-07-03

- 关于对卢氏县2023年“两优一先”拟表彰对象的公示2023-06-19

- 卢氏县关于三门峡市中级、初级乡村实用人才评选结果的公示2022-08-22

- 河南省2022年省直机关公开遴选公务员公告2022-02-18

- 关于对卢氏县出席中国共产党三门峡市第八次代表大会代表候选人初步人选的公示2021-08-01

- 关于对卢氏县“两优一先”拟表彰对象的公示2021-06-15

- “红色莘川 魅力卢氏” 主题摄影及微视频作品信息表2021-04-07

新闻链接

【新闻链接】“脱贫字典”详尽周全 精准帮扶尽显真情

“脱贫字典”详尽周全 精准帮扶成绩斐然

—访三门峡市职业技术学院驻村工作队员刘春喜

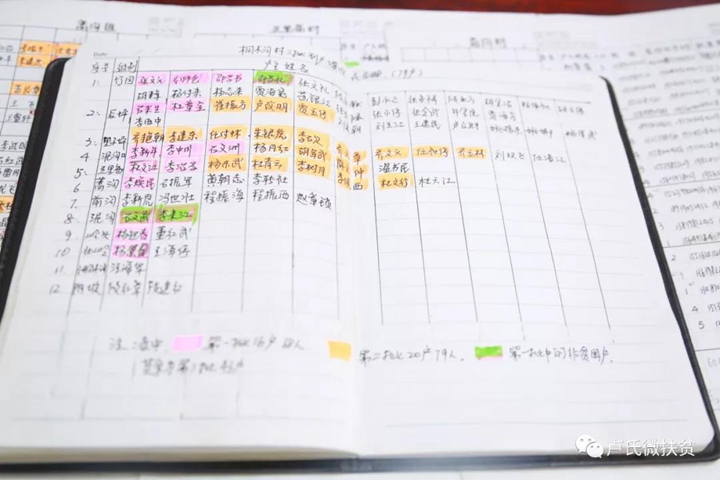

最近,在卢氏县扶贫工作群里,有一本扶贫工作笔记被广泛传阅,得到了大家的一致认可和高度赞扬,多个驻村扶贫工作队争相学习和效仿。这个笔记本里都是密密麻麻的表格,详尽地记录了帮扶村的分户信息、人员动态、产业项目、帮扶措施、扶贫成效等基本信息数据,简明扼要、一目了然,大家亲切地称这个笔记本为“脱贫字典”。

这份“脱贫字典”是如何产生的?对脱贫攻坚工作有哪些现实的意义和作用呢?为了弄清这些疑问,记者专程采访了“脱贫字典”的制作者——三门峡市职业技术学院驻卢氏县徐家湾乡桐木沟村扶贫工作队员刘春喜。

刘春喜,1972年出生,中共党员,现任三门峡职业技术学院建筑工程学院副院长。2015年4月15日,三门峡职业技术学院发出了驻村扶贫的倡议,号召该校教职员工深入贫穷偏远的乡村,积极投身到脱贫攻坚的一线阵地,为那里的群众出谋划策、帮扶脱贫。这个倡议深深地触动了生于农村、长于农村,又投身教育20余载的刘春喜内心根深蒂固的农村情结,他毅然报名参加,并于4月17日正式进驻卢氏县徐家湾乡桐木沟村,开始了他的驻村扶贫生涯。

入户走访 详细调研 “脱贫字典”助脱贫

虽然从小在农村长大,但卢氏深山区的贫穷现状还是让刘春喜感到触目惊心。桐木沟村共有13个村民组,233户、779人,其中贫困户161户539人。这里坡陡沟深、耕地稀少、交通闭塞,村民居住分散,最远的村民家距离村部有8公里之遥,多个村民组不通车,也没有手机信号,严重影响村民的生产生活。

为了尽快掌握桐木沟村的基本村情和贫困群众的家庭状况,驻村伊始,刘春喜便和同事一道,开始了详细的入户走访工作。桐木沟村民独居户较多,又不通汽车,有时候步行一两个小时赶到村民家中却扑了个空,村民下地干活或者外出办事了。为此,刘春喜将自己家的摩托车从三门峡托运到了桐木沟村。

每个白天,刘春喜和同事一道走村入户,与贫困群众促膝交谈,详细了解每个家庭的情况及致贫原因,倾听他们的困难和诉求,研究对应的脱贫方案;到了晚上,刘春喜在做好调研笔记的同时,认真学习扶贫政策,为每一户贫困群众落实对应的帮扶政策。

经过几个月的深入走访,扶贫日记已经写满了几大本,刘春喜发现,由于贫困户各自的家庭情况不同,牵涉的项目和类别也较为复杂,而且时常处于动态变化当中,即便作了详细的记录,也不便于查阅和精准掌握。因此,从2015年底开始,刘春喜便开始思考如何改变工作方式,让脱贫帮扶工作变得更直观、更准确。通过在日常工作中的不断摸索,不停积累,逐渐总结形成了自己的独有的'扶贫字典",把涉及贫困户的所有类别信息及享受政策全部登记在表格上。比如,贫困户分低保户、当年脱贫户、残疾人户、计生户、军属户、易地搬迁户等,而这些不同类别的贫困户又享受不同的优惠政策。“扶贫字典”中,每个贫困户的家庭情况、人员组成、年龄结构、产业发展等都记录地直观清晰,又用多种颜色进行标注,每一户的各种信息一目了然。

“扶贫字典”极大地提高了扶贫工作的效率。在手工制表的同时,刘春喜还在电脑上制作了电子表格,不仅便于携带,也更有利于保存和更改。刘春喜制作的“扶贫字典”被徐家湾乡领导发现后,迅速在该乡驻村工作队中推广,也受到了卢氏县领导的重视和赞扬。

化解纠纷 和谐邻里 同心协力谋脱贫

在长期的驻村工作中,刘春喜和桐木沟村的群众同吃同住、朝夕与共,结下了深厚的感情。再加上恭谦和气、文质彬彬、善于沟通,村民们有了矛盾纠纷也都喜欢找刘春喜倾诉,寻求帮助,他也成了桐木沟村的义务调解员。而刘春喜也充分利用每一次的调节机会,宣扬尊老爱幼的传统美德,倡导文明向善的村风民风。

2016年9月的一天,村民老姚头一瘸一拐的来到村部找刘春喜“诉苦”,原来,老姚头和儿子因为自家耕地边修路的事产生了分歧,发生了激烈的争吵,脾气暴躁的儿子一怒之下动手打了老姚头,老姚头来找刘春喜为他主持公道,要求讨一个说法。在了解了事情经过后,刘春喜先是安抚老姚的情绪,并告诉老姚头,如果伤势严重可以报警,让警察来处理。刘春喜对于老姚头的家庭情况了如指掌,他儿子是独生子,从小娇生惯养,老姚头肯定不会舍得自己的儿子被公安机关处理。果然,老姚头连忙说自己的伤没事,就是腰上被打了几拳,只是希望刘春喜能劝劝他儿子,让他认个错,保证今后不再对他动手。

随后,刘春喜给老姚头的儿子打电话,让他来村部。经过耐心的说服教育,老姚头的儿子认识到了自己的鲁莽,承诺今后和父亲处好关系。

2017年下半年,在其他工作队员入户走访,让贫困户在扶贫明白卡签字的时候,村民杜章宝拒绝签字,并找刘春喜来“评理”。原来,杜章宝的女儿杜赢正在读六年级,在之前的几年里一直享受贫困生教育补贴。本学期由于换了新班主任,对学生情况不太了解,在询问杜赢家是不是贫困户时,杜赢否认自己家是贫困户,班主任也没有详细了解,便没有上报。得知情况后,刘春喜立即给学校领导打电话核实,并将一学期625元的贫困户义务教育补贴如数补发给了杜赢,杜章宝高高兴兴地在明白卡上签了字,并到村部向刘春喜表示感谢。

据村民介绍,类似的家庭矛盾和纠纷刘春喜还处理过很多,而且都非常的圆满。

在桐木沟村,不管谁家有红白喜事,刘春喜都会到场帮忙。用刘春喜的话说,在这种场合可以见到平时见不到的人,了解一些平时难以掌握的情况,因为好多村民平时出门打工,只有遇到红白喜事才会临时回来。村民们对刘春喜也自然是无话不谈,这极大地促进了驻村帮扶工作的顺利开展。

为了更好地与村民沟通联系,刘春喜建立了微信交流群,让村民互相交流,相互鼓励,共同致富,并经常分享正能量文章资料,达到了良好的效果。如今的桐木沟村,村风文明、邻里和谐,贫困群众在乡党委政府驻和村工作队的带领下,齐心合力,共谋脱贫大计。

以文化人 以智育人 扶贫扶智齐手抓

作为一名教师,刘春喜深知教育和文化的重要性,在入户走访的同时,他不失时机地向群众灌输教育的重要性、教育扶贫政策及贫困学生补贴方式等优惠政策。他时常对村民说,出去打工固然可以增加收入、脱贫致富,但为什么农民工到了50岁以后出门打工就找不到工作?为什么教授退休了还有许多院校聘请?为什么医生年龄越大越受欢迎?就是因为农民工没有文化!只要有了文化和专业知识,打工就业肯定没有问题!在刘春喜的多次走访和鼓励下,桐木沟村已经有10多名辍学回家的孩子重新返回了校园。

为了增强桐木沟村群众的专业技能,提高外出打工的能力,2017年3月,刘春喜利用卢氏县人社局雨露计划短期培训班的机会,在桐木沟村举办了家政服务培训班,聘请卢氏县工业中专老师现场授课,全村共有59人报名参加。培训班结束后,参加学习的大多数村民都开始外出打工,而且基本都是长期的务工,人均月收入达4000元以上。

由于地理位置、经济条件和传统观念的限制,桐木沟村的群众普遍学历不高,许多人初中毕业就辍学在家或者外出务工,只能做一些体力活,劳动强度大、收入低。为此,刘春喜组织三门峡职业技术学院的教授到徐家湾中学举办专题讲座,以“孩子为什么要上大学”为主题,开阔贫困群众的眼界,改变传统的思想观念,让他们认识到只有知识才能改变命运,才能彻底改变山区的贫困面貌。同时,刘春喜利用自己单位的优势,鼓励贫困户子女继续学习深造,并为他们联系落实每人每年4000元的助学金和每人每年2000元的雨露计划补助,尽自己所能帮助这些山区的贫困孩子走出大山,学有所成。

刘春喜告诉记者,以德润身,以文化人,在村民观念的转变和贫困学子的教育方面也是如此。作为一名教育工作者,在扶贫工作中更应该发挥这些优势,产业扶贫固然重要,智力扶贫才是最长远的投资,两者缺一不可。刘春喜认为,驻村扶贫工作需要沉下心来、长期坚持才能有所作为,因为仅仅熟悉情况都需要较长时间,再加上贫困户的情况不同,更需要详细的分析和调研,因地制宜、因户施策。他相信,通过政府的帮扶及群众的个人努力,桐木沟村的群众一定能够尽快摆脱贫困,走向小康,走向富裕。

(来源:时报记者 刘林)

本期编辑:张宇 崔鹤翔

投稿邮箱:lsxzcbxxbs@163.com